|

您现在的位置:全部图书 >> 工艺美术 >> 中国和田羊脂玉 |

|

|

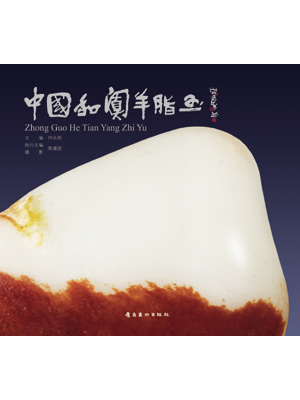

> 中国和田羊脂玉

|

| 出版社: 岭南美术出版社 |

| 作者:

|

编著: |

| 开本: 889mm*1194mm 1/12 |

出版时间: |

| 印次: |

所属类别:工艺美术 |

| ISBN: 978-7-5362-3641-7 |

|

| 相关重要内容预览:

|

| 定价: RMB 300.00 |

|

|

|

|

| |

内容提要

《中国和田羊脂玉》一书从构思、拍摄、编辑和制作,历时三载,近日将面世了,这是一个艰辛的过程,但终于有了结果。

本书的主编何永刚先生,现为中国宝玉石协会玉石专业委员会委员、中国文物学会会员、新疆麒麟收藏馆馆长。何永刚先生1953年出生于新疆乌鲁木齐市,1969年上山下乡,1970年进入新疆铁路文工团任小提琴演奏员,1998年内退。何先生1979年开始爱好收藏,初期主要收藏古玉雕件等,1991年开始和田玉玉石和雕件专项收藏,1995年始对出土和田玉古玉件玉镯等进行盘玉盘功的系统研究,并付诸实践,对盘玉过程进行详细观察记录,持之以恒。多年来无论春夏秋冬、出差工作,每日玉不离身,在我国古玉盘玉盘功上有独特见解,现已有多件奇特“宝物”见证,使出土干涸古玉件“脱胎换面”,使出土古玉由轻变重、由细变粗、由干涩变油润、由杂污色变羊脂白,最奇之处还在于使出土古玉件上裂纹裂痕伤处经盘功后自然修复。何永刚先生多年来坚持不懈的盘玉盘功,以实物见证了和田羊脂玉有复原、健身之功效。羊脂玉有灵性、是“活”玉。

羊脂玉作为中华美玉,自古至今极其稀少,挖掘寻找十分艰难,无固定目标、不定点,因此付出的劳动代价是巨大的。改革开放以后,国内玉石市场逐年繁荣,不少商人为谋取暴利而鱼目混珠,以国内外其他玉料石料充当和田羊脂玉。为还羊脂玉的本来面目,使广大玉石收藏爱好者真正了解新疆和田羊脂玉籽玉,2001年始何永刚先生深入和田玉龙河,深入玉民生活,捐助玉村学校,救助部分困难群众,与当地玉民合作,联手考察寻玉。在几年的采玉过程中,历经艰苦,多次赴玉龙河上游河道观察,查看羊脂玉形成的原因,发现羊脂籽玉的形成是昆山玉石山料随着溶冰流入玉龙河后,由于河道弯弯曲曲凹凸不平,急流在河道中形成大小无数的旋涡状迥流,玉石山料夹杂在大小不一的石块以及泥沙中,在山体和河中急流的共同作用下,相互撞击不断打磨,年复一年,历经上万年而形成的。此即“玉龙河旋涡论”,这是何永刚先生对中国玉文化的重大贡献之一。

何永刚先生多年来尽心收藏羊脂籽玉珍品,数量之多、品种之齐全,在国内的私人收藏中可能名列前茅。这次主编本书,就是想为广大和田羊脂玉收藏爱好者提供真实的实物及了解玉民们的挖石寻玉的宝贵资料,以进一步了解国之瑰宝—和田羊脂籽玉。

本书的执行主编兼摄影陈康团先生,硕士研究生毕业,广东省摄影家协会会员,曾在新疆工作和生活过三年,先后出版的摄影专著有《东天山之韵》、《西域掠影》、《西域之韵》、《世界著名大学牛津》、《神驰中大》等,陈先生对和田玉有一定的了解和研究。本书的图片中除《玉龙河采玉》一篇中大部分的图片资料由何永刚先生提供外,其余照片均为陈康团先生拍摄。陈康团先生还具体负责全书的统筹、审定、文字撰写、编辑、制作等大量的工作。

在这里,我们要衷心感谢中共中央政治局委员、新疆维吾尔族自治区党委书记王乐泉同志的厚爱,他在百忙中亲笔题辞,使本书添色不少;衷心感谢中国故宫博物院原副院长,中国文物学会玉器研究会会长杨伯达老先生多年来的关心和指导帮助。同时还要感谢广东画院著名书画家尚涛先生和岭南美术出版社高级编审林声光先生以及和田洛浦县比孜里克村的村干部和当地玉民艾米尔、阿不拉、买买提等所提供的大力帮助!

|

| |

目录

昆山之玉 6

玉龙河采玉 13

羊脂玉精品鉴赏 39

羊脂玉雕件精品鉴赏 159

后记 180 |

| |

|

|

|

|

|

| -->

|